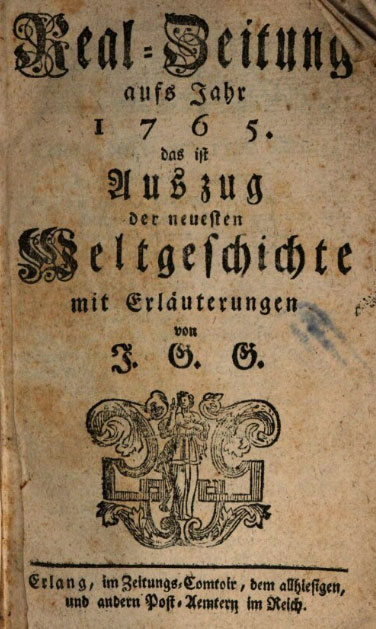

Die »Real-Zeitung«, die Johann Gottfried Groß (1703-1786) von 1741 an in Erlangen (und teilweise Augsburg) herausgab, war eine der bekanntesten deutschsprachigen Zeitungen der Zeit. Mit einem unterhaltsamen Mix aus Nachrichten, Kommentaren und Anekdoten erreichte die »Real-Zeitung« zeitweilig die beachtliche Auflage von 18.000 Exemplaren. Wie in Zeitungen damals üblich, brachte Groß auch Nachrufe auf bekannte verstorbene Persönlichkeiten. So gedachte er in der Nummer 39 vom 15. Mai 1765 dem Starosten Heinrich von der Goltz in Wałcz:

Polen. Im April starb der Starost von Walcz oder Krone, in Groß-Pohlen, Heinrich von Goltz, in einem 80.jährigen Alter.

Er war der einige Pohlnische Edelmann Protestantischer Religion, der noch eine Starostey mit Jurisdiction besaß, weil er solche schon vor 1717. hatte, da die Constitiution gemacht wurde, daß kein Protestant mehr Sitz und Stimme auf den Reichs- und Land-Tagen, noch das Recht Landbothe zu werden, oder andere Reichs-Chargen und Starosteyen mit Gerichtsbarkeit haben sollte.

Unter den Kindern dieses Herrn ist sonderlich der Polnische General-Lieutenant, welcher ehehin Gesandter am Königl. Preußischen Hofe gewesen, dann der General-Major bekannt, davon jener zwar die Starostey von Tuchel, dieser aber die von Graudenz besitzet, jedoch beede ohne Gerichtsbarkeit.

Real-Zeitung. Num. 39. Erlang, den 15. May. 1765., Seite 309-310.1Digitalisat der Bayrischen Staatsbibliothek, http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10541337-6.

Tatsächlich war Heinrich von der Goltz bereits am 22. März 1764 im 79. Lebensjahr in Wałcz verstorben.2Friedrich v. d. Goltz: Nachrichten über die Familie der Grafen und Freiherrn von der Goltz, 1. Abtheilung, Strassburg 1885, S. 192. Dass die »Real-Zeitung« seinen Tod um ein Jahr verschob, hatte vermutlich politische Gründe. Schon seit der Regierungszeit des polnischen Königs August Ⅲ. (1696-1763) galt Polen als geschwächt. Nach seinem Tod im September 1763 schlossen Preußen und Russland einen Vertrag, in dem sie offensiv ihre gegenseitigen Interessen im Nachbarland formulierten. Sie einigten sich dabei auch auf die Wahl von Stanislaus II. August Poniatowski zum neuen König, die im September 1764 stattfand. Mit der Übereinkunft von Preußen und Russland war faktisch der ersten Schritt zur Aufteilung Polens im nachfolgenden Jahrzehnt getan.

Propagandistisch rechtfertigten sowohl Russland als auch Preußen ihr Engagement in Polen mit der dortigen Verfolgung der Dissidenten. So enthielt der Vertrag vom April 1764 eine Klausel, in der sich Friedrich Ⅱ. von Preußen und Katharina von Russland verpflichteten, die Lutheraner und Reformierten in Polen und Litauen zu schützen und dahin zu wirken, dass diese in jene Rechte eingesetzt würden, die sie in der Vergangenheit besessen hatten. Der Erlanger Zeitungspublizist Groß war seit dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) ein Bewunderer des preußischen Königs. Er griff daher das Dissidenten-Thema in seiner »Real-Zeitung« begierig auf, wie ein Artikel vom 23. Januar 1765 zeigt, in dem die Situation in Polen mit der in Frankreich verglichen wird:

So gehäßig und widrig auch die steif-catholischen Polacken, bey denen der Clerus ein so groß Pouvoir hat, sich wider die Dißidenten erwiesen haben (denn in Glaubens-Sachen im geringsten anders denken, ist bey diesen Leuten das größte Verbrechen, wie man noch in ienen finstren und unglücklichen Landen wahrnimmt, wo die Inquisitions-Verfolgungen im Gang sind): so gelinde und tractable erzeiget sich heutigs Tags das kluge Frankreich.

Real-Zeitung. Num. 7. Erlang, den 23. Januar. 1765., S. 52.

Die Familie von der Goltz, die in Preußen und Polen zugleich begütert war und in beiden Staaten auch wichtige Funktionen ausübte, zählte zu den bekanntesten protestantischen Familien in Polen. Einige Mitglieder des weitläufigen Familienverbandes korrespondierten zudem seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts mit dem preußischen Königshaus, um Protektion und Unterstützung für die Angehörigen der evangelischen Kirche in Polen zu fordern.3siehe dazu: Theodor Wotschke: Die Verdienste der Familie von der Goltz um die evangelische Kirche in Polen. In: Grenzmärkische Heimatblätter, 10. Jahrgang, Erster Teil, Schneidemühl 1934, S. 61-84. Bei der Zuspitzung der Situation in den Jahren nach 1763 kam ihnen daher eine natürliche Kronzeugenrolle zu. Die Rolle des verfolgten Dissidenten war es wohl auch, der Heinrich von der Goltz seinen verspäteten Nachruf in der »Real-Zeitung« verdankte.

Die Verbindung zu Preußen führt heute noch dazu, dass einige polnische Historiker das historische Wirken der Familie von der Goltz stark negativ akzentuieren. So warf Ludwik Bąk den »Herren von Goltz« im Jahr 1999 »Verrat an der Adelsrepublik« vor, weil sie sich »mit den Feinden Polens« verbündet hätten4Ludwik Bąk: Ziemia Wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI-XVIII w., Szczecin 1999, S. 545. Weiter heißt es bei ihm:

Insgesamt blieb die evangelische Linie der Familie von der Goltz Polen feindlich gesonnen, obwohl einige Mitglieder seit dem 16. Jahrhundert verschiedene Ämter im Deutsch Kroner Land inne hatten. Der Sohn des Feldmarschalls Heinrich von der Goltz war der einzige Starost in Polen, der zugleich Dissident war, ebenso verhielt es sich bei seinem Sohn Georg Wilhelm. […] Der Enkel des Feldmarschalls, der Starost von Deutsch Krone und Tuchel, Georg Wilhelm von der Goltz, war Marschall der dissidentischen Konföderation von Thorn und hielt enge Beziehungen zu den Höfen in Berlin und St. Petersburg. Als einer der Berater Friedrichs II. war er einer ›der Haupturheber der ersten polnischen Teilung‹5Bąk gibt als Quelle für das Zitat F. W. F. Schmitt: Geschichte des Deutsch-Croner Kreises, Thorn 1867, S. 128 an, wo es sich aber nicht findet..

Ludwik Bąk: Ziemia Wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI-XVIII w., Szczecin 1999, S. 214.

Eine gerechtere Einschätzung erlaubt der deutsche Historiker Hans-Jürgen Bömelburg, der 2006 die »gemischten Loyalitäten der Familie von der Goltz/Golcz« untersuchte.6Hans-Jürgen Bömelburg: Grenzgesellschaft und mehrfache Loyalitäten. Die brandenburg-preußisch-polnische Grenze 1656-1772. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Band 55, Heft 1, Marburg 2006, S. 56-77. Er kam dabei zu dem Ergebnis, dass die Familie lange Zeit aus ihrer Position im weiten und wenig fixierten Grenzsaum zwischen Brandenburg und Polen wesentliche Vorteile als unentbehrliche Makler und Vermittler gezogen hatte:

[Die Mitglieder der Familie] traten in preußische, dänische, sächsische und russische Dienste und verfolgten dort militärische Karrieren und diplomatische Avancements. Bedingungen für diese Karrieren waren die Mehrsprachigkeit der Familie und gute Kontakte in die verschiedenen Staatsgefüge. Gängig waren auch mehrfache Wechsel in den Dienst verschiedener Staaten und Herrscher.

Bömelburg: Grenzgesellschaft … a. a. O., S. 73.

Mit der Zunahme konfessioneller Spannungen in Polen wurde die Spielräume für die von der Goltz kleiner. Die protestantischen Familie konnten sich auf den großpolnischen Landtagen nicht mehr durchsetzen und auch keine Ämter am Warschauer Hof bekleiden. Die Konversion zum Katholizismus war keine Alternative: Sie hätte den Familienverband gespaltet und den Einfluss nach Brandenburg hin verringert. Letztlich blieb den von der Goltz angesichts der Rekatholisierung Polens keine Wahl als sich für die Rechte der Dissidenten in der Adelsrepublik einzusetzen. Sie taten das vor allem im eigenen Interesse, denn bei nur geringen materiellen Ressourcen hing der Einfluss der Familie eben von einer beidseitig anerkannten Position zwischen Brandenburg und Polen ab.

Bömelburg und Bąk weisen beide daraufhin, dass die Erste Teilung Polens für die von der Goltz einen »gänzlichen Karriereknick« bedeute.7Bömelburg: Grenzgesellschaft … a. a. O., S. 76;Bąk: Ziemia Wałecka … a. a. O., S. 214. Die Familie konnte ihre internationale Politik nicht fortsetzen, verlor jeden Einfluss und zuletzt auch ihre Güter im Deutsch Kroner Land.